高額療養費制度について

高額療養費制度ってどんな制度

日本では公的医療保険制度によって、かかった医療費の一部を患者さんが負担する仕組みになっています。例えばがんの治療では、手術や放射線治療、抗がん薬治療、定期的な検査など長期にわたり入院・通院が必要になるため、たとえ保険診療であっても1か月あたりの自己負担額が、数万円〜数十万円になることがあります。医療費がこのように高額になる場合に頼れる制度が「高額療養費制度」です。

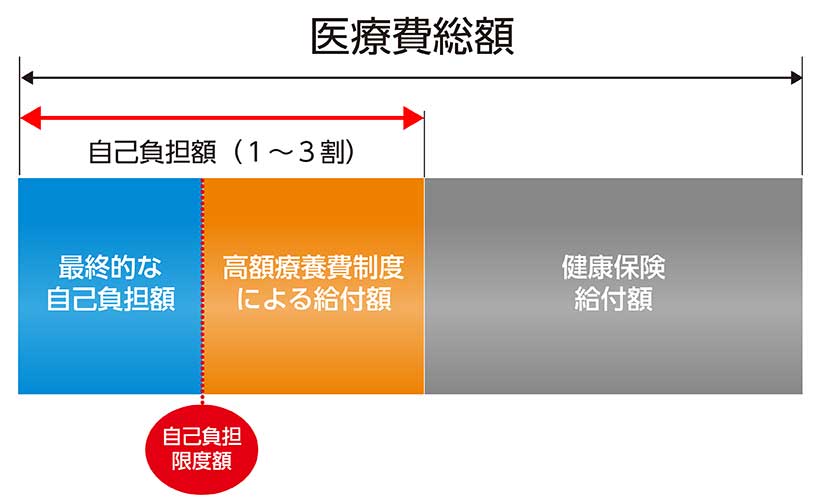

高額療養費制度は、1か月(1日から末日まで)に医療機関や薬局の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分の金額が払い戻される制度です(図1)。

【図1】高額療養費制度による給付のイメージ

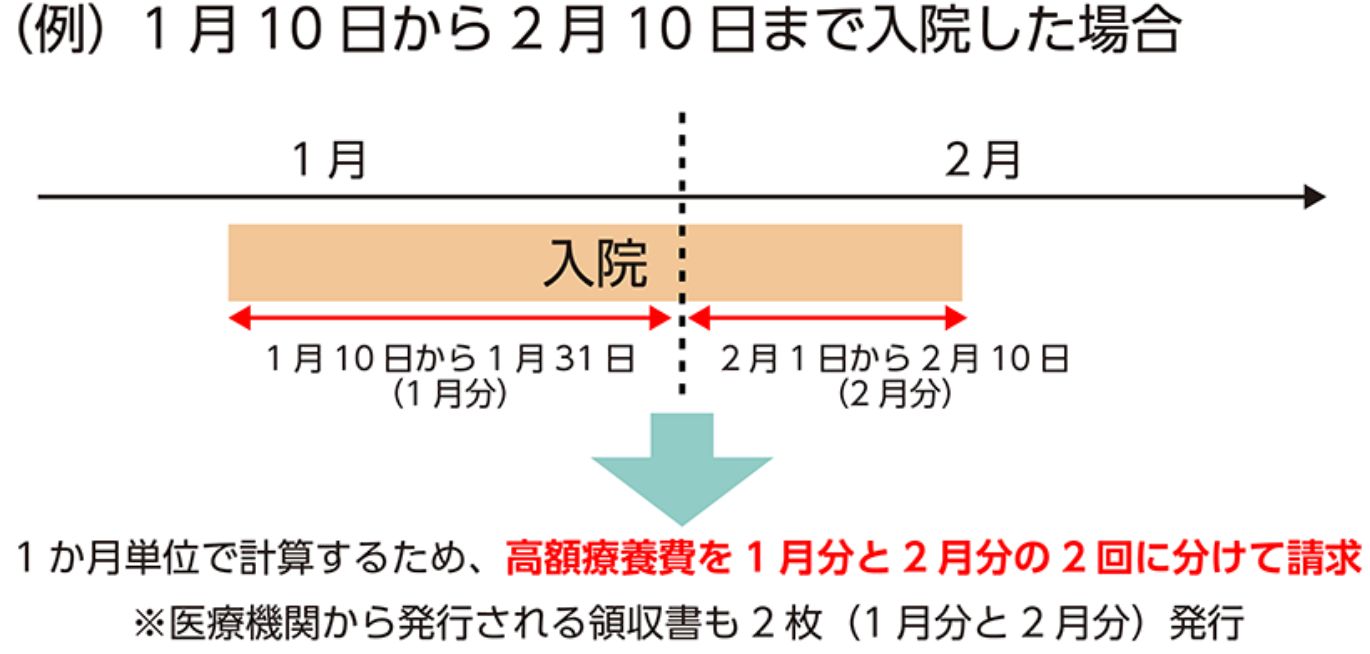

高額療養費は1か月単位で、その月に自己負担限度額を超えたかどうかを算定しています。そのため、例えば以下のように1月10日から2月10日まで月をまたいで入院した場合、高額療養費は1か月単位での計算となるので、1月分と2月分で分けて請求する必要があります。月をまたいでの入院では、高額療養費が2回発生する可能性があることからその分自己負担額が大きくなることがあります(図2)。

【図2】月をまたいで入院した場合の高額療養費について

また、月をまたぐことによって医療費が各月に分散されるため、各月の医療費が自己負担限度額に達せず、高額療養費制度に該当しないこともあるため、注意が必要です。

医療機関で患者さんが支払う自己負担額の割合

医療機関は診察や手術など、実際に行った医療行為ごとに定められた点数(診療報酬点数)を足し上げて医療費を算出し、医療費の合計金額の一部を患者に請求します。自己負担額は「一部負担金」や「窓口負担額」と表現されることもあります。

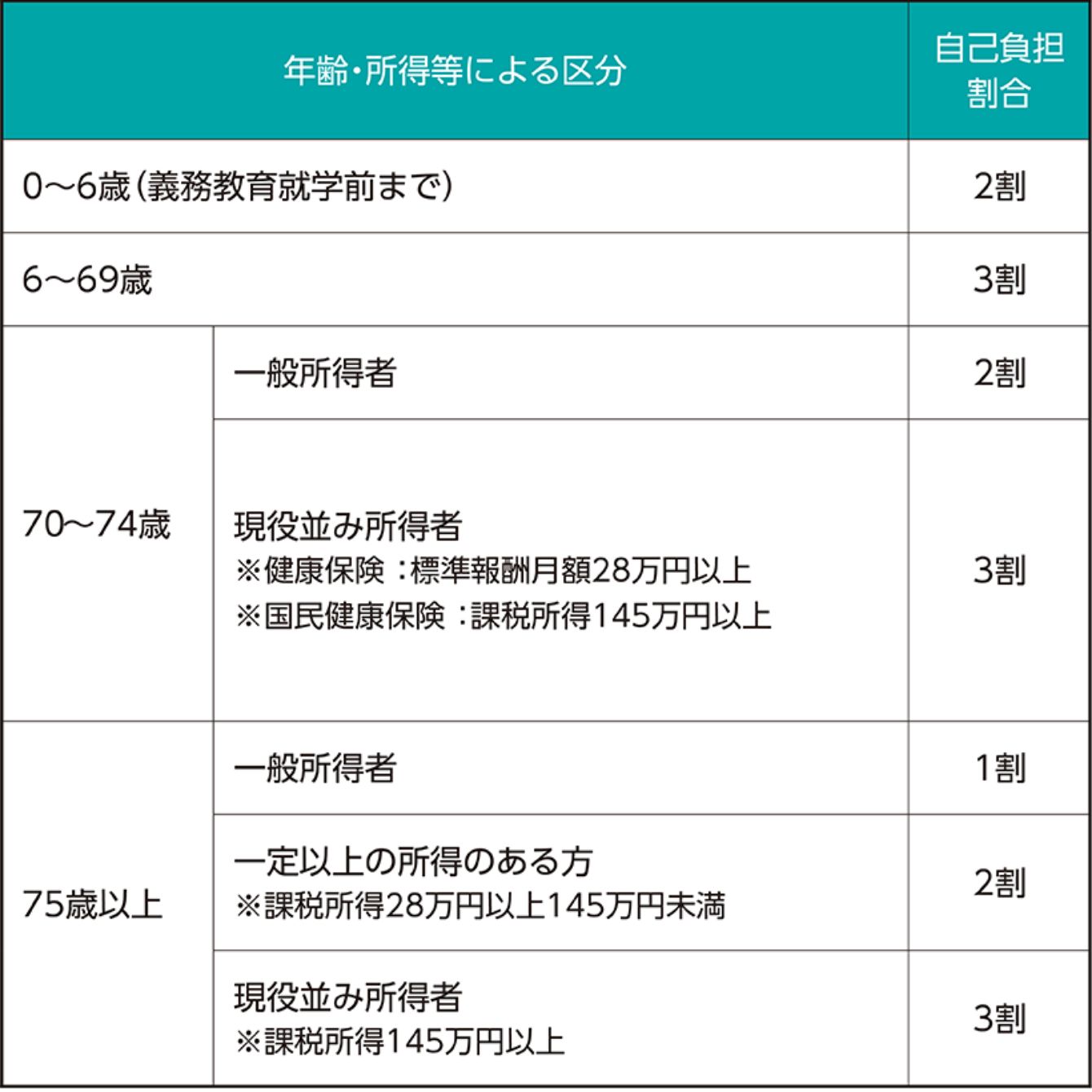

一部負担金は、年齢や所得区分に応じて定められています(図3)。

【図3】年齢に応じた一部負担金の割合

ただし、70歳以上の方について「課税所得145万円以上」に該当する場合は、現役並み所得者に区分され3割負担となります。また75歳以上の方については、「課税所得28万円以上145万円未満」に該当すると2割負担に、「課税所得145万円以上」に該当する場合は3割負担となります。

【用語解説】

- 健康保険・・・

- 民間企業に勤務している方や条件を満たす短時間労働者(アルバイトやパートなど)、公務員や教員(公務員等の場合は共済保険)が加入する公的な医療保険。

- 国民健康保険・・・

- 自営業者や個人事業主、無職の方などが加入する公的な医療保険。

- 課税所得・・・

- 収入から必要な経費(給与所得控除や公的年金等控除など)を差し引いて求めた各所得の合計(総所得金額)から、さらに社会保険料控除や医療費控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた 金額。この金額をもとに住民税などが計算される。

- 現役並み所得者・・・

- 70歳以上の方のうち、所得が現役世代と同程度とみなされる方を指す。世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者がいるときなどに現役世代と同じ3割負担となる。

高額療養費制度の対象となる費用とは

高額療養費制度の対象となるのは、診察や検査にかかった費用、入院費、手術費など、保険診療に対し支払った費用のみです。保険適用外の医療費(レーシック治療やインプラント治療などの自由診療)や、入院時の食費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は高額療養費制度の対象にはならず全額自己負担となります。

そのほか、通院のための交通費や保険請求のための書類作成費用などは実費となります。

◎ミニコラム:「高額療養費制度」と「医療費控除制度」の違い

高額療養費制度と医療費控除制度は混同されることが多いですが、まったく別の制度です。高額療養費制度は、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑える制度で、保険給付の一種であるのに対し、医療費控除制度は所得税や住民税などを決める際に、支払った額に応じて所得控除を受けられる制度です。本人のみならず、生計を共にする配偶者などを含めた1年間の医療費の合計が一定額を超える場合、確定申告をすることによって還付を受けることができます。