自己負担限度額について

自己負担限度額は年齢&所得区分で変わる

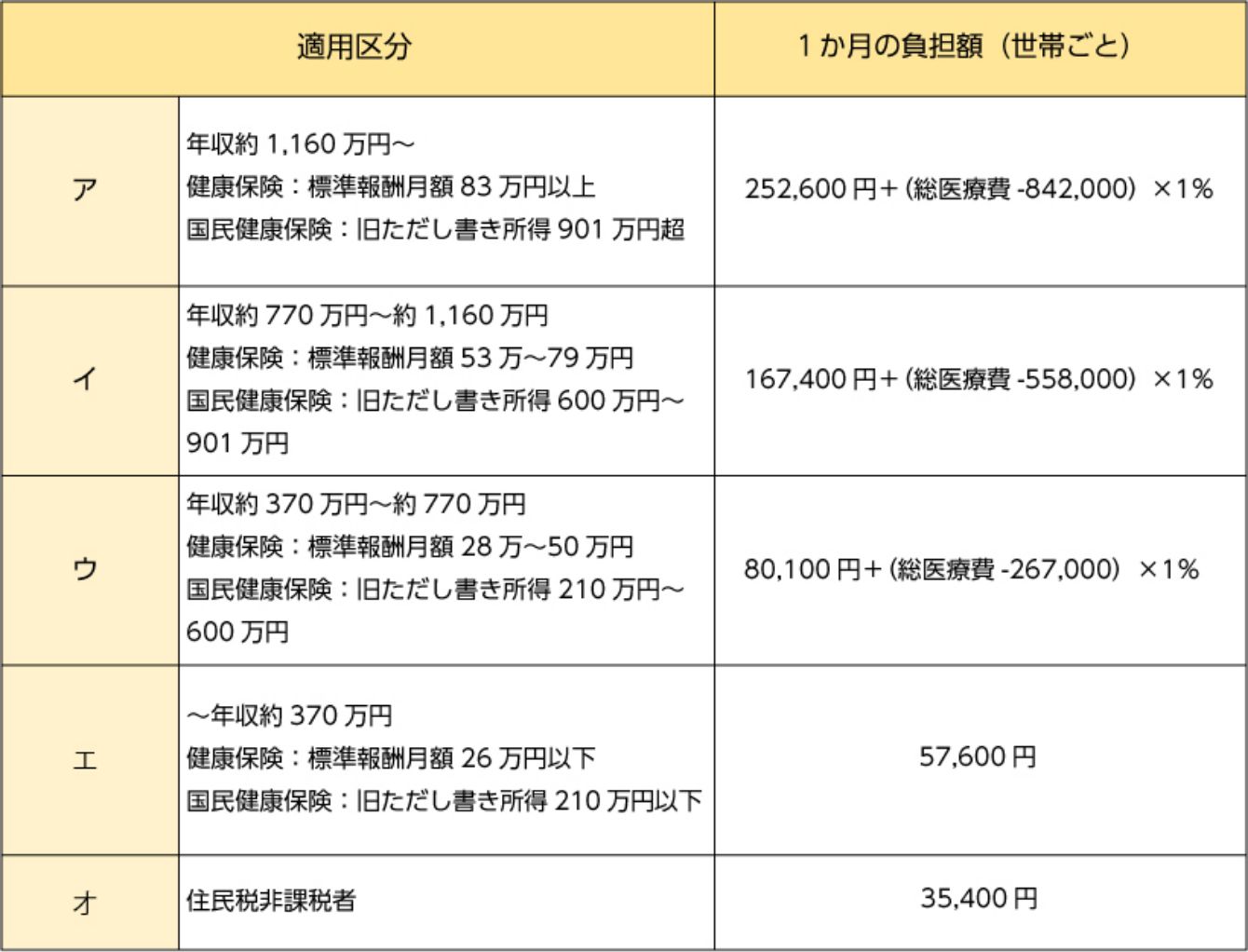

自己負担限度額とは、高額療養費制度を利用するうえで、払い戻しの基準となる費用のことを指します。1か月の自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、所得が少ない人に対しより多く払い戻される仕組みになっています。また、69歳以下と70歳以上では限度額に以下のような違いがあります(図1、図2)。

【図1】69歳以下の方の自己負担限度額

【用語解説】

- 旧ただし書き所得・・・

- 多くの市区町村で国民健康保険の保険料を算定する際の基礎となるもので、収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除等を差し引いた額のこと。

- 住民税非課税者・・・

- 世帯主を含む加入者全員、住民税がかからない世帯。

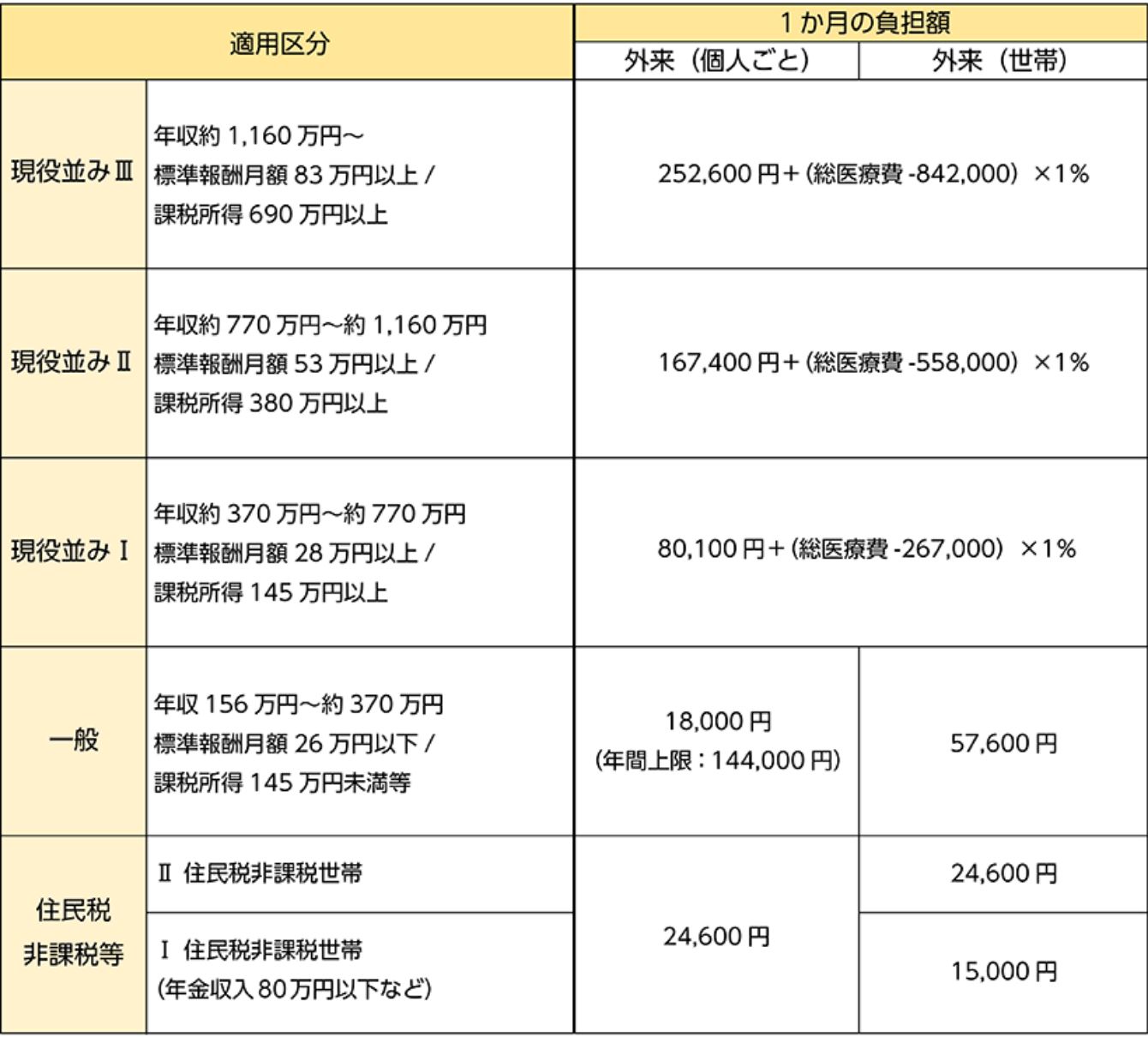

【図2】70歳以上の方の自己負担限度額

2017年8月に70歳以上の高額療養費について見直しが行われ、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限制度(外来年間合算)が設けられました。

70歳以上で基準日(7月31日)時点の所得区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に該当する場合、前年の8月1日から翌年7月31日までの1年間で、外来診療で支払った医療費の合計が「144,000円」を超えた場合、申請手続きによって超過分が払い戻されます。

また、1か所の医療機関等での支払いだけで自己負担限度額を超えていなくても、複数の医療機関への支払い金額の合計が自己負担限度額を超えていた場合、それらを合算して高額療養費を受け取ることができます。これを「合算高額療養費」といいます。ただし合算高額療養費のルールとして、69歳以下の場合は、医療機関等に支払った同じ月の自己負担額を、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に分け、それぞれで自己負担額が21,000円を超えたもののみ合算することができます。

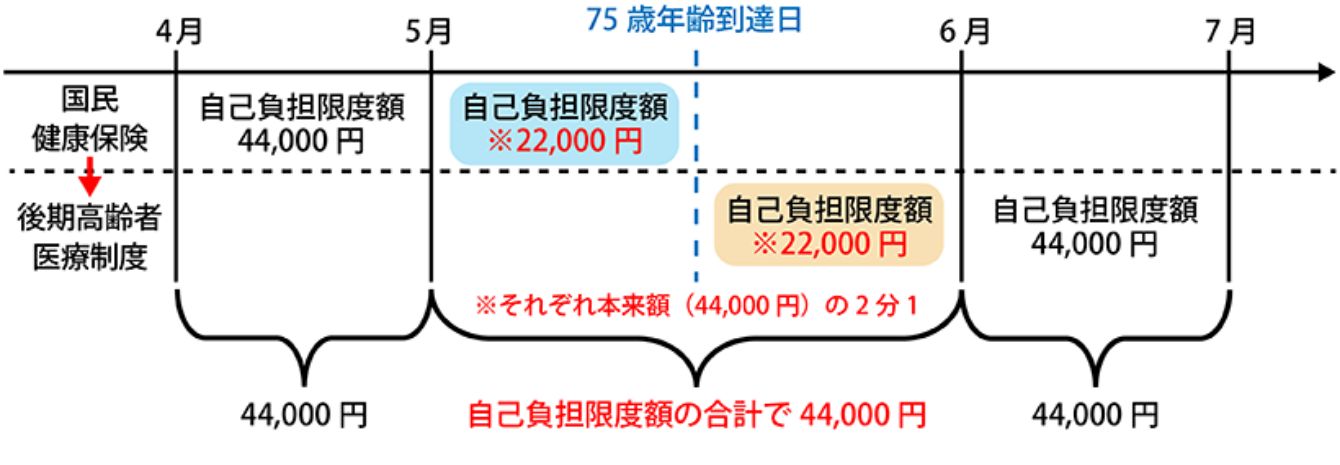

75歳到達月の自己負担限度額の特例

月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度の対象になった場合、75歳到達月においては誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額が適用されることになります。そのため75歳到達月に限り、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額を本来額の2分の1に設定する特例があります。この特例によって自己負担限度額の合計は前月と同様になります(図3)。

ただし、毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみのためこの特例の対象外です。

【図3】75歳到達月の自己負担限度額

◎ミニコラム:難病医療費助成制度と高額療養費制度の併用について

潰瘍性大腸炎やクローン病などの指定難病では、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づく医療費助成制度(以下、難病医療費助成制度)と高額療養費制度を併用することが可能です。難病医療費助成制度と高額療養費制度を併用する場合、まず高額療養費制度が適用されます。その後、高額療養費制度を適用したあとの自己負担額について、難病医療費助成制度が適用されます。これによって、医療費負担を軽減することができます。

制度の適用には、事前の申請や更新手続きが必要なため、主治医や病院の相談窓口、市区町村の保健所等に早めに相談するようにしましょう。