高額療養費制度の手続き方法

高額療養費制度の支給申請を行う方法

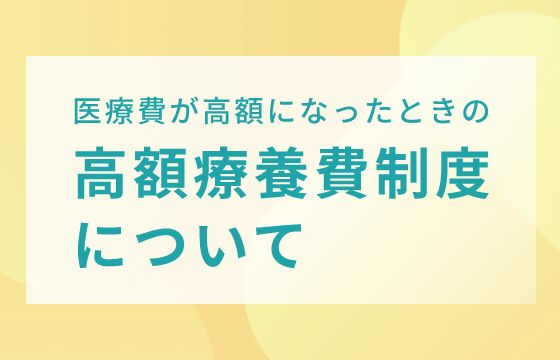

限度額適用認定証を利用しない場合、病院や保険薬局等の窓口でいったん医療費の自己負担分を支払い、後日加入している健康保険に高額療養費の申請を行います。

申請書類の審査が完了したのち、自己負担限度額を超えた分の金額が、指定口座に払い戻されます(図1)。なお、支給申請に必要な書類や払い戻しまでの期間は、それぞれの健康保険によって異なります。

【図1】高額療養費の払い戻しイメージ

75歳以上の高額療養費の払い戻しについて、後期高齢者医療制度では支給対象となる被保険者の指定口座に自動的に還付されるため、高額療養費の支給申請は不要です※1。

※1 ただし、初回に限り、口座登録等のための申請手続きが必要です。

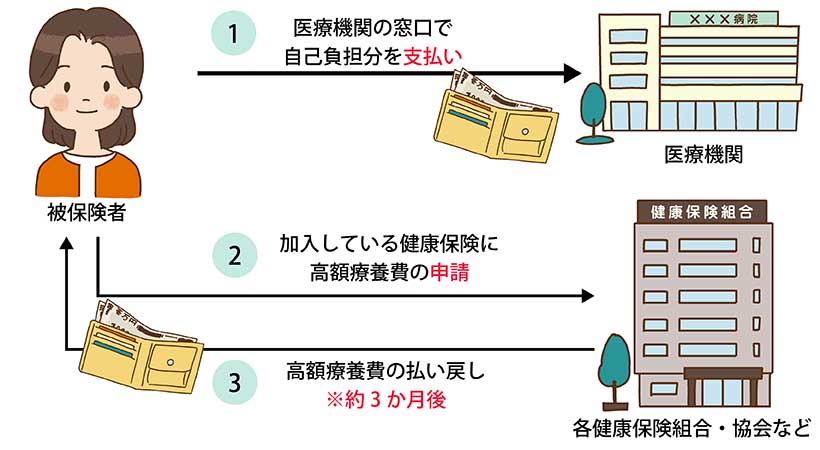

「限度額適用認定証」等を利用した手続き方法

事前に加入している健康保険の保険者に、「限度額適用認定証」等の交付申請を行い、医療機関の窓口に提示することで、外来や入院に関わらず、支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。限度額適用認定証の有効期限は1年のため、長期入院や継続治療が発生する場合は限度額適用認定証の有効期限に注意し、必要に応じて更新手続きを行います(図2)。

【図2】「限度額適用認定証」等の交付の流れ

「限度額適用認定証」等が適用となるのは保険診療に対して支払った費用で、入院・外来・歯科はそれぞれ別枠で計算されます。保険適用外の医療費や差額ベッド代、入院時の食事負担額は対象外※2です。また、同じ月に医療機関を複数受診している場合などは、別途高額療養費の申請が必要になることがあります。

※2 住民税非課税世帯の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提出することによって、入院中の食事療養費自己負担額も減額されます。

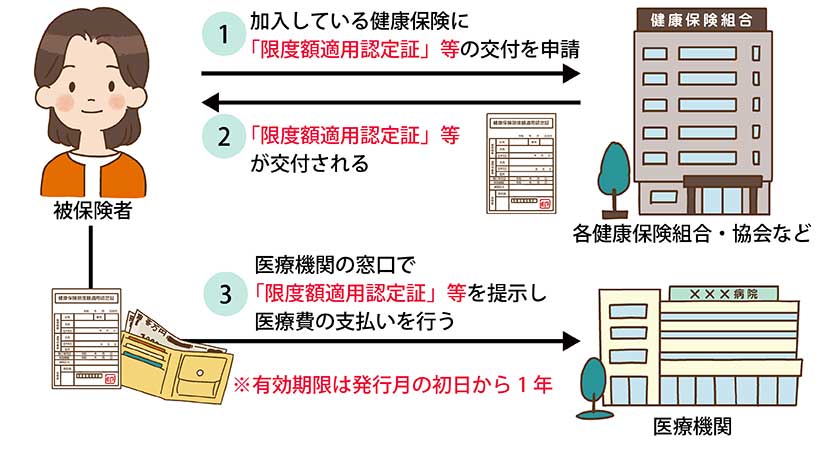

マイナ保険証を利用する場合

マイナ保険証(保険証利用登録を行なったマイナンバーカード)を利用できる医療機関の窓口※3でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、手続きなしで窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えることができます(図3)。

※3 オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

【図3】マイナ保険証を利用した場合のイメージ

◎ミニコラム:高額療養費受領委任払制度とは?

高額療養費は申請から実際の支給まで3か月程度かかるため、一時的に負担が発生します。国民健康保険では高額な医療費の支払いが困難なときに、高額療養費として支給される給付金の受け取りを医療機関に委任し、一部負担金に充てることで、医療費の支払い負担を軽減できる制度があります。それが、「高額療養費受領委任払制度」です。この制度を利用すると、窓口での自己負担を限度額までに抑えることができます。申請方法や必要書類等は各市区町村によって異なるため、各役所の国民健康保険の窓口へご相談ください。

なお、制度を利用できるのは、次の条件を全て満たす場合です。

- ・高額療養費に該当する見込みがあること

- ・一部負担金の支払いが困難であることが認められること

- ・対象となる医療機関が1か所であること

- ・加入者(非課税世帯の場合は国民健康保険に加入していない世帯主も含む)に住民税の未申告者がいないこと

- ・医療機関が高額療養費の受領委任に同意すること